Jacques Bertin

La graphique et le traitement graphique de l’information

288 p. ISBN 978 293 0601 29 8. 22 euros.

130 illustrations. 1er décembre 2017.

Ouvrage publié en co-édition avec l’École supérieure d’art de Cambrai.

bla

« La Graphique est un moyen de communiquer avec les autres. C’est son emploi le plus connu. Elle sert aussi à poser et à résoudre un problème. Cet usage dépasse maintenant le cercle des spécialistes et devient à la portée de tous grâce à la réduction des contingences techniques et à la simplification sémiologique. Mais la Graphique va plus loin encore en donnant une forme visible à la recherche et à ses méthodes. Pour prendre intimement conscience de tout ceci il faut réapprendre à “voir”. C’est peut-être la propriété essentielle de la Graphique. »

Jacques Bertin (1918-2010) était directeur d’études et directeur du Laboratoire de Graphique de l’École des hautes études en sciences sociales.

Préface

Lorsqu’il composa son ouvrage connu sous le nom de Géographie, considéré comme une œuvre fondatrice de la cartographie occidentale, le Grec Claude Ptolémée (ca. 90-168) semble s’être interrogé sur les questions relatives à la « visualisation de données » en des termes précurseurs. Son Γεωγραφικὴ Ὑφήγησις (titre dont la traduction littérale serait Manuel pour dessiner une carte du monde), probablement rédigé vers 150, était un ambitieux projet consistant d’une part à réunir toutes les connaissances géographiques de son temps sous forme de données, et de l’autre à cartographier l’intégralité du monde connu. Ce vaste ensemble, exceptionnel pour l’Antiquité tant au niveau théorique qu’en ce qui concerne l’immense catalogue de (coor)données qu’il renferme, exigeait à la fois une véritable rigueur scientifique et une réflexion sur la place de la (carto)graphique en tant qu’élaboration d’un système de représentation visuelle basé sur le traitement ordonné d’informations textuelles.

Le Manuel se divise en huit livres. Le premier détaille les différentes manières de recueillir les données géographiques, exprimées en latitudes et longitudes, basées sur des observations astronomiques et des calculs géométriques, et à partir desquelles pourront être «dessinées» des cartes. Le livre I constitue en quelque sorte le «mode d’emploi» des livres II à VII, lesquels ne sont dans leur quasi intégralité que de longues enfilades de tableaux de coordonnées des diverses parties du monde habité, consignant latitudes et longitudes de plus 8 000 lieux (un chiffre considérable pour l’époque). La majeure partie du Manuel pour dessiner une carte du monde est donc composée de simples tabulæ numériques.

La fin du livre VII consiste en une « légende » de la carte du monde, suivie (livre VIII) de 26 autres « descriptions », ce qui laisse à penser que le Manuel aurait donc compté dans sa dernière section 27 cartes, l’une mondiale, les autres régionales (on traduit par « légende » le terme grec hypographē, « ce qu’il convient d’écrire sous chaque carte »). Le texte s’arrêtant à ces descriptions, se pose alors cette question : le Manuel était-il accompagné ou non de cartes, et si oui, lesquelles ? Les chercheurs restent divisés d’autant qu’il est impossible de trancher : les cartes les plus récentes que l’on possède de la Géographie sont postérieures de plus de 1 000 ans à la rédaction du traité. D’où cette autre interrogation : ces dernières reproduisaient-elles d’autres cartes datant de l’époque de Ptolémée, transmises à mesure des siècles et des copies, ou furent-elles construites à partir du «mode d’emploi», validant ainsi scientifiquement le modèle ptoléméen de visualisation de données ?

La Géographie, célébrée postérieurement pour ses cartes, n’en demeure pas moins, avant toute chose, un «manuel» de dessin : une fois tracés méridiens et parallèles, qui divisent mathématiquement la sphère terrestre, Ptolémée invite les apprentis cartographes à dessiner des cartes à partir de 18 tables numériques (les livres II à VII) correspondant à la tabulation de l’œkoumène en 18 provinces. À ces tabulæ se rapportent donc autant de cartes, et l’ordre des tables y est défini en fonction du parcours de la main qui inscrit le support, petit à petit, de l’Ouest (de l’Europe) à l’Est (de l’Asie) et du Nord au Sud, chaque table s’achevant là où commence la suivante. Les données numériques, qui localisent «points» et «lignes», permettent ainsi de donner à voir les milliers de coordonnées géographiques recueillies par Ptolémée, et par là de dessiner une «image» de la terre. Savoir si, oui ou non, le manuscrit originel du traité (ou ses copies) comportait des cartes est en fin de compte accessoire – il suffisait de lire attentivement le livre I pour les dessiner.

En revanche, la captivante histoire de la diffusion sinueuse de la Géographie en Occident montre que l’assimilation d’un savoir géographique destiné à figurer la terre ne va pas de soi, comme en témoignent des choix graphiques bien différents les uns des autres et qui vont de pair avec les« divisions » du traité : 1 / le «mode d’emploi» ; 2 / les tables de numériques ; 3 / les «légendes» ; 4 / les cartes elles-mêmes.

Le destin des tables de la Géographie semble s’être parfois confondu avec celui d’un autre traité de Ptolémée, l’Almageste, l’ouvrage de mathématique et d’astronomie le plus complet de l’Antiquité, qui contient de nombreuses tabulæ de positions des astres. Dans un commentaire de l’Almageste, Théon d’Alexandrie (IVe s. ap. J.-C.) cite la Géographie en rapport avec des tables de positions de villes illustres. Il n’est pas impossible que le Perse Al-Khawarizmi (IXe s.), l’un des pères de l’algèbre moderne (dont le patronyme donnera naissance au mot « algorithme »), ait connu la Géographie, comme en témoigne son Kitab surat al-ard (« Livre de la figure de la terre »), qui reprend certaines coordonnées attribuables à Ptolémée. Le De cursibus planetarum de Raymond de Marseille (XIIe s.) renferme une table d’une soixantaine de lieux qui renvoie explicitement à la Géographie. D’autres textes montrent que les tables ptoléméennes circulèrent largement et furent émendées : scribes et hommes d’Église ne cessèrent, au fil des siècles, de corriger les données fautives.

Les «légendes» circulèrent également. Ces textes contiennent à la fois des éléments mathématiques et d’autres purement descriptifs (comme une liste de villes). Ils s’apparentent à certaines sources utilisées pour géolocaliser des lieux, les intenerarium et periplus, récits de voyages (respectivement terrestres et maritimes), qui décrivaient sous forme de liste les villes ou les côtes parcourues (Ptolémée explique toutefois, dans le livre I, que ces récits sont nettement moins précis qu’un bon calcul astronomique, les mathématiques étant plus fiables que l’estimation humaine).

Mais ceux qui eurent en main la Géographie eurent parfois des points de vue très différents sur ces descriptions légendaires. Un traité anonyme du ixe s. décrit différentes régions du monde en reprenant explicitement les divisions de Ptolémée, mais il semblerait que l’objectif final de ces descriptions ait été d’éliminer purement et simplement les cartes : «nous décrirons en totalité les peuples de chaque partie de la terre et les mers qui y sont contenues, de telle sorte que d’après leurs positions respectives, on puisse facilement considérer en esprit l’ensemble de l’œcumène sans avoir besoin d’une carte». Au XIIIe s., Albert le Grand évoque également la connaissance de la nature des lieux et des cités, qui dépend de leur longitude et de leur lattitude» et décrit une figura visibilis (une carte ?) qu’il juge artificiosum, lui préférant une brevis orbis mappa, expression qui, contre toute attente, ne désigne pas une représentation visuelle, mais bien une énumération textuelle sous forme de listes : «la description que nous produisons, nous ne la présentons pas sous forme de figure, mais nous exposerons de façon continue la géographie de l’œkoumène […] et alors chacun pourra s’imaginer par lui-même la figure de la carte habitée.»

À rebours de ceux qui favorisaient les légendes, d’autres semblent bel et bien avoir eu des cartes figurées en main. Dès avant le viie s., un certain Agathos Daimon, ingénieur d’Alexandrie, aurait « esquissé l’œkoumène tout entier » à partir de la Géographie.Cassiodore (vie s.) fait allusion dans ses Institutiones à un Ptolemai codex : la carte « permettra […] de parcourir en esprit les espaces que d’autres n’ont embrassés que par de pénibles pérégrinations ». D’autres textes citent la Géographie en renvoyant explicitement à de véritables cartes, et non à des descriptions, et encore moins aux tables numériques.

Il faudra toutefois attendre la fin du XIIIe s. pour que la Géographie soit véritablement redécouverte en Occident, grâce au Byzantin Maxime Planude (ca. 1260-1310) dont le travail d’érudition finit par payer : selon toute vraisemblance, il découvrit à l’été 1295 (et à sa grande joie) un premier manuscrit du texte sans les cartes, qu’il entreprit aussitôt de redessiner à l’aide des instructions et des tables numériques. L’entreprise fut visiblement pénible («j’eus la plus grand peine à redécouvrir l’art de faire des cartes décrit dans le traité») mais réussie. Il fallut ensuite moins d’un siècle pour qu’une traduction latine du traité soit réalisée, sans doute initiée par un autre Byzantin, Manuel Chrysolaras, et achevée par son disciple Jacopo Angeli, lequel transforma le titre grec en Cosmographia. En 1406, la première version latine du traité, Cosmographia di Ptolomeo con la pictura («avec les images»), était disponible en Occident. Largement diffusée (la naissance de l’imprimerie, quelques décennies plus tard, y fut pour beaucoup), la Géographie allait devenir pour longtemps un texte de référence pour les géographes et les cartographes.

Le travail de Ptolémée ainsi que l’histoire du destin de la Géographie nous enseignent, d’une part, que la «visualisation de données», si populaire aujourd’hui dans notre univers d’écrans saturés d’images numériques, est bien plus ancienne que la naissance des ordinateurs et de la science algorithmique (l’immense catalogue des coordonnées géographiques ptoléméennes que devaient traiter les apprentis cartographes est en quelque sorte l’ancêtre des big data), et d’autre part que les modalités de mise en image» de ressources numériques sont loin d’être évidentes et exigent de la part des cartographes des prises de décisions capitales quant aux solutions les plus à même de transcrire visuellement ces ressources. La longue histoire de la cartographie depuis Ptolémée montre que tracer (graphein en grec) des cartes ne signifie pas (loin de là) que l’efficacité visuelle de ces dernières soit avérée. Si le développement de l’ingénierie militaire et de la statistique, au XIXe s. et au début du XXe s., poussa certains à interroger les difficultés de compréhension induites par la transformation d’informations en cartes, les travaux pionniers de Jacques Bertin, à partir des années 1950 (soit presque 2000 ans après Ptolémée), furent sans aucun doute parmi les premiers à définir avec rigueur ce que pourrait être un système de signes adapté au traitement graphique des données.

Jacques Bertin (1918-2010) étudia à l’École de cartographie à l’Université de Paris dans les années 1930, avant d’être engagé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) où il collabora avec le sociologue Paul-Henry Chombart de Lauwe à la publication de Paris et l’agglomération parisienne, ouvrage où il fit part de ses premières réflexions sur le langage de la cartographie (chapitre «Recherche graphique»). Deux ans plus tard, avec le soutien de Lucien Febvre, il fut engagé par l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) où il devint directeur d’études en 1957, année de création du Laboratoire de cartographie, dont il fut le directeur jusqu’en 1985 (et qui fut rapidement renommé Laboratoire de graphique, un changement d’appellation nécessaire tant les recherches du laboratoire évoluèrent bien au-delà de l’«imitation graphique du monde», expression qu’employait Ptolémée pour désigner une carte).

Si l’objectif premier de ce laboratoire fut de produire des graphiques à la demande des chercheurs de l’ehess (dont l’historien Fernand Braudel qui, du fait de ses travaux sur l’économie au Moyen Âge, fut à l’époque l’un des premiers à comprendre l’importance de la représentation graphique des phénomènes historiques), Bertin (et ses collaborateurs, en premier lieu Serge Bonin) remplit sa mission en dépassant la simple exécution d’un travail de commande. Tracer visuellement des données sur un support demandait en premier lieu l’élaboration d’un langage (carto)graphique le plus à même de rendre compte visuellement de la complexité des phénomènes, difficulté que Ptolémée (pour des raisons techniques) avait à peine effleurée.

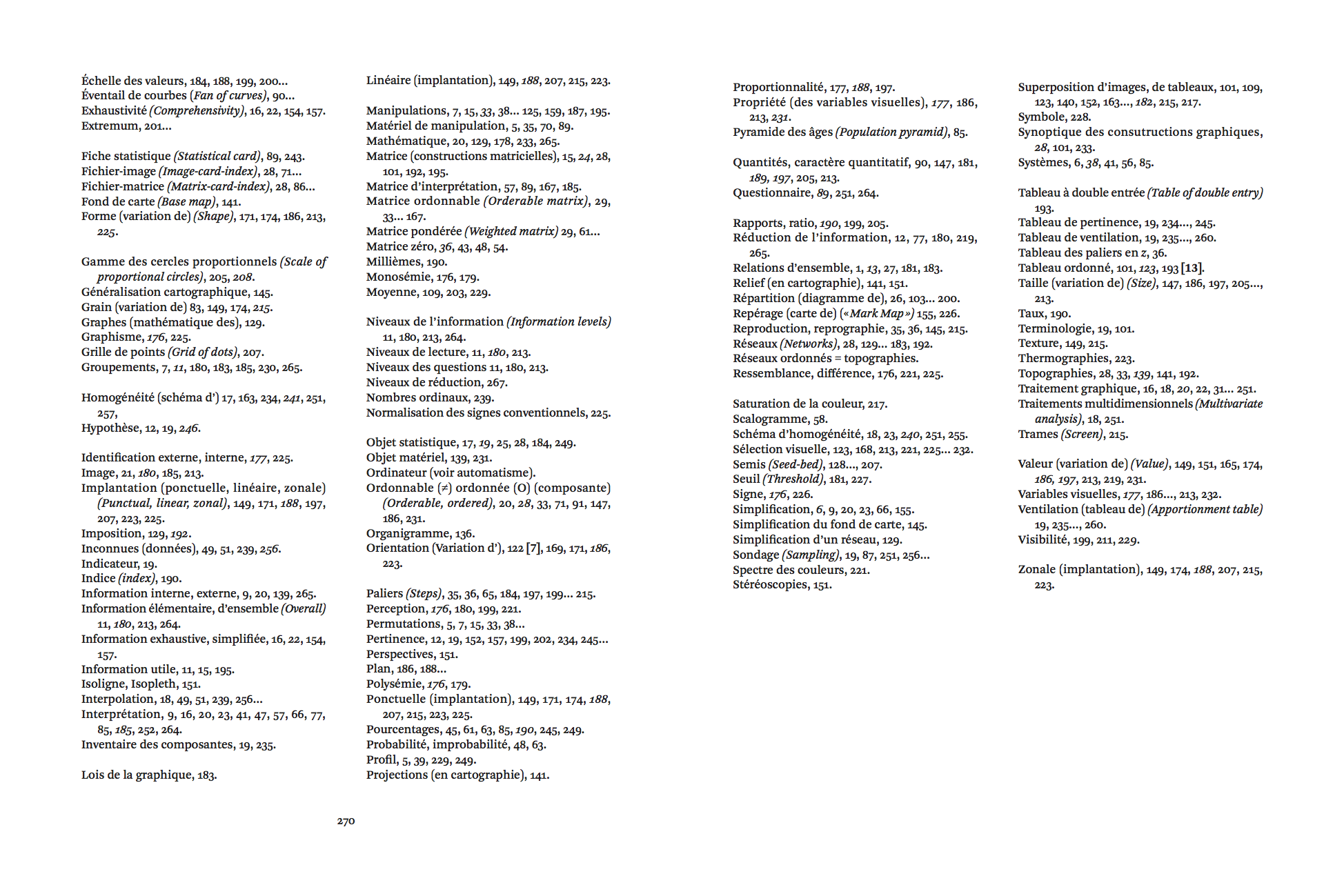

Le géographe, influencé dans les années 1960-1970 par l’essor de la sémiotique, synthétisa ses premiers travaux dans la Sémiologie graphique. Les diagrammes – Les réseaux – Les cartes, un volumineux ouvrage théorique rehaussé de centaines de figures, livre fondateur et à la renommée internationale sur ce qui se voulait être une nouvelle science, celle de la « mise en graphique » du traitement de données – à l’heure où l’informatique n’en était qu’à ses balbutiements. Bertin substitua rapidement l’expression « sémiologie graphique » (qui désigne ce que l’on entend habituellement par « visualisation de données ») par « la graphique », comme le montre le titre du présent ouvrage initialement publié en 1977 et traduit en six langues, mais qui n’a jamais fait l’objet de réédition en français jusqu’à ce jour, bien qu’il constitue la meilleure synthèse jamais écrite par Jacques Bertin sur ses recherches.

Ce n’est pas le lieu ici de récapituler l’ensemble de ces recherches, ou de schématiser les pages qui suivent. Rappelons simplement cette définition de la «graphique» (p. 176) : elle «utilise les propriétés du plan pour faire apparaître les relations de ressemblance, d’ordre ou de proportionnalité entre des ensembles donnés». Nous soulignons ici le mot relation. Ainsi, si le graphisme est affaire de signes, la graphique est affaire de relation entre ces signes, elle repose sur trois modalités principales – la ressemblance, l’ordonnancement et la proximité. « “La graphique” désigne le système de signes. “Un graphique” désigne toute construction faite dans ce système, que ce soit un diagramme, un réseau ou une carte » (Ibid.). Quand «il y a une infinité de “bonnes” représentations» «le choix est un art. C’est le graphisme», mais parfois «le choix n’existe pas. C’est la graphique. Le graphicien est lié par les propriétés des variables visuelles, car ces variables ne sont pas toutes visuellement ordonnées ou proportionnelles. Graphique et graphisme sont deux langages fondamentalement différents dans leur objectif. Leur confusion, qui conduit à des conventions mensongères, est la source des plus grossières erreurs graphiques».

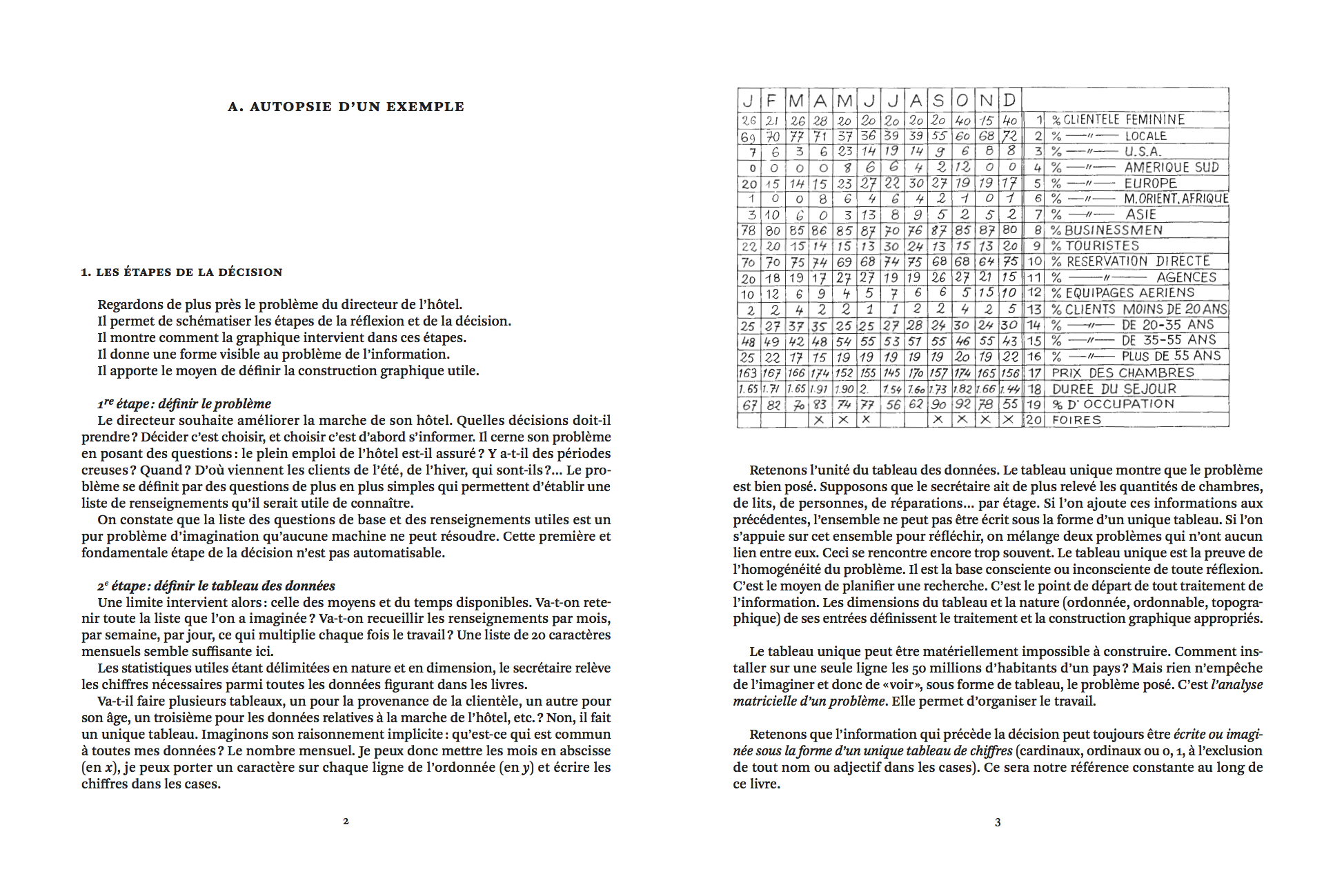

Le travail du graphicien exige ainsi, comme le préconisait Ptolémée, une méthode permettant de cerner les non-choix, méthode qui n’est pas sans rappeler le plan de la Géographie : 1 / définir le problème (ce que l’on veut montre »), l’une des rares tâches non informatisables selon Bertin ; 2 / définir le tableau de données, «point de départ de tout traitement de l’informatio », «moyen de planifier la recherch » (p. 3) ; 3 / adopter un langage permettant de traiter l’information, i.e. une transcription graphique des données dont l’objectif n’est plus de dessiner un graphique «une fois pour toutes» : «on le reconstruit (on le manipule) jusqu’au moment où toutes les relations qu’il recèle ont été perçues» (p. 5) ; 4 / traiter les données, c’est-à-dire simplifier sans détruire » en « permutant les lignes, les irrégularités qu’il constate dans le désordre initial» – il n’est alors plus besoin, selon Bertin, de faire appel à une légende, «c’est-à-dire à la nature des concepts, pour découvrir l’ordre spécifique» (Ibid.).

En enjoignant cartographes, mathématiciens, statisticiens historiens et autres à devenir graphiciens, Bertin a visiblement anticipé les aberrations de notre XXIe siècle où, grâce à de simples ordinateurs portables (dont la puissance de calcul dépasse de loin celle du matériel informatique de l’ancien Laboratoire de graphique), des millions d’ images» sont générées algorithmiquement, forme de data viz produisant des images pétries d’un graphisme parfois spectaculaire, mais où la graphique est absente, car l’on n’y voit plus rien.

«La France est ingrate à l’égard de ses plus fidèles serviteurs», écrivit un anthropologue deux ans après la mort du géographe. Les travaux novateurs de Jacques Bertin, bien que jouissant d’une grande réputation dans le monde anglo-saxon, sont en effet peu à peu tombés dans l’oubli en France. Mais à la faveur des cinquante ans de la publication de la Sémiologie graphique et d’un projet de recherche mené à l’EHESS autour de l’œuvre de son auteur, la présente réédition de La Graphique entend participer à cet effort collectif dont le dessein est de remettre au jour une pensée essentielle sur la création et la compréhension des visualisations de données. Compte tenu de la production gigantesque d’informations crachées quotidiennement par des réseaux hyperconnectés, l’avenir n’appartient peut-être pas au graphiste, ni à l’artiste, mais bel et bien au graphicien.

Jean-Michel Géridan, Esac Cambrai,

Alexandre Laumonier, Zones sensibles.

La publication de cet ouvrage, inscrite au programme de recherche Espaces et trajectoires de l’École supérieure d’Art de Cambrai, animé par Alexandre Laumonier, a bénéficié du soutien du Ministère de la Culture dans le contexte de l’Unité de recherche Hyper.Local. Merci à Keyvane Alinaghi, Jean-Michel Géridan et aux éditions Flammarion pour leur concours à la réédition de cet ouvrage.

Design graphique et recherche en sciences sociale : le projet de recherche

«Le Laboratoire de graphique de Jacques Bertin, EHESS, 1954-2000